朝食は、わたしのリズム──感応型メニューのある食卓

朝の光が部屋に差し込む頃、わたしのキッチンでは「まだ話してもいない一日」が、すでに始まっている。感応型の朝食ユニットが、わたしの睡眠状態や夢の記録、今朝の神経活動の波長を読み取って、最適な食材を提示してくれる。もちろん、すべてを自動化することもできるけれど、わたしはいつも、自分で素材に触れるひと手間を残している。

ルミナローグの食卓では、「感応型メニュー」が一般的だ。XET(ゼット)ネットを通じて睡眠中の生体データが記録され、それに基づいて、今朝必要とされる栄養素、感情のバランス、腸内環境の状態などがすでに推定されている。けれど、この推定は一方通行ではない。「今日は少し重たいものが食べたい」と思えば、それに合わせて微調整が起こる。まるで、わたし自身の“内なる声”を聞いているような柔らかさで、メニューは形を変えていく。

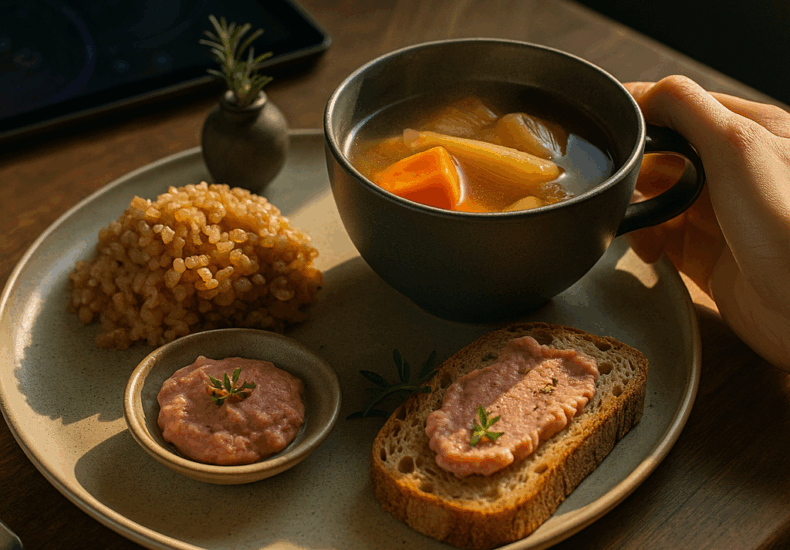

今朝のプレートには、発酵玄米と呼吸する根菜スープ、それにピンクの海藻を練り込んだバイオバターが添えられていた。発酵玄米は、わたしの腸内細菌と会話をして炊き上がったもの。昨日少し疲れていたことを踏まえ、消化しやすく、エネルギー変換のスピードが調整されている。スープには、生体触媒を持つ根菜が含まれており、口にした瞬間から「安心感」の分子が脳へと伝わる仕組みがある。

食事の準備は、儀式のようでもあり、わたしをわたしに戻す時間でもある。XETに問えば、昨日の思考パターンの推移や、夜間の夢の傾向がビジュアル化されているものがある。それを見ながら、今朝のわたしに必要な「刺激の量」を直感的に把握し、香りやテクスチャーを調整する。たとえば、今朝は自律神経の交感・副交感バランスがやや乱れていたため、レモンとローズマリーの香気成分が多めに抽出されていた。

こうした感応型の食事スタイルが生まれた背景には、「食べる」という行為がもはや「栄養を摂取すること」ではなく、「自己を調律すること」へと変化した事実がある。かつては、「健康に良いもの」を食べるという一般論が支配していたが、今はその人の今この瞬間の状態に、ぴったりと寄り添う食事が当たり前になっている。誰かと比べる必要はない。正解は、いつも“わたしのなか”にある。

パピリアを通じて共有された味覚記憶もまた、食卓に変化をもたらしている。たとえば、友人が旅先で体験した印象的な朝食の記録をわたしが受け取り、今朝のスープにそのエッセンスが取り込まれる。食の体験が共鳴し、距離や時間を超えて響き合う。これは単なるレシピの共有ではなく、「感情の共食」とでも言うべき文化の編み直しだ。

もちろん、すべてが自動化されるわけではない。ある日は「何も食べたくない」と感じる朝もある。そんなとき、感応ユニットは強制せず、ハーブウォーターだけをそっと差し出してくれる。選ばないことさえも、ひとつの選択として尊重されるこの朝の時間が、わたしを深く安心させる。

このような感応型の朝食システムは、ただ便利というだけではない。わたしたちの暮らしの根幹にある“リズム”を整える装置として機能しているのだ。感情、健康、社会との関係性──すべての始点に、「今朝のわたし」がある。そしてそのわたしは、いつでも変わりうるという柔らかさのなかで、食事というかたちで迎え入れられている。

朝食は、わたしのリズム。静かで、ささやかで、しかし確かな「はじまり」が、今日もこの食卓から始まっていく。

コメントを残す